「伝説の天才クラシックピアニスト」グレン・グールドという男

今回は、

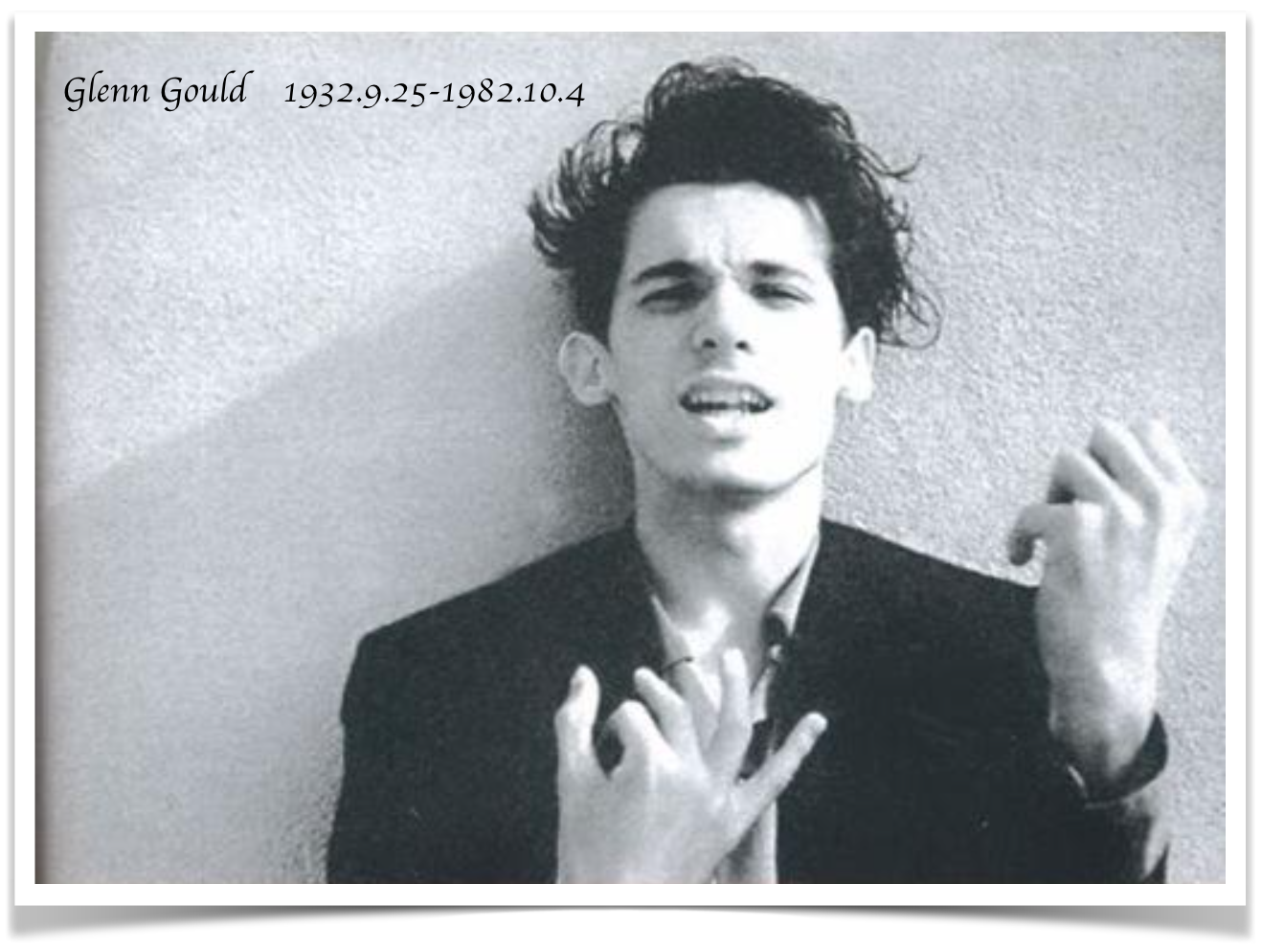

グレン・グールド(Glenn Gould 1932.9.25-1982.10.4)

という、一人のクラシックピアニストについて語っていきたい。

14歳にしてトロントの王立音楽院を最年少で最優秀の成績で卒業。

「バッハの再来」と呼ばれ、同時代のあらゆる演奏家、批評家から絶賛され、世界で最も偉大なピアニストとしての地位を確立し、クラシック音楽の歴史に一大センセーションを巻き起こした男。

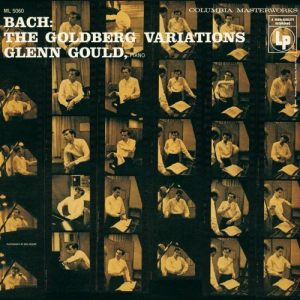

まずは、彼のデビュー作

バッハの「ゴルトベルク変奏曲(BWV.988 aria)」を聴いてみてほしい。

(1955年の演奏と、晩年の演奏の聴き比べ)

私は主にビートルズなどに代表される60年代の洋楽を愛聴しており、特にマニアックなクラシック愛好家という訳ではなく、ピアニスト個々人の力量の違いを判別することは難しいが、グレン・グールドの1955年の演奏に関しては、ハッキリと「これは凄い!」と感じられたし、大きな衝撃を受けた。

1955年6月、グールドは「ゴルドベルク変奏曲」の最初の録音を、ニューヨークのCBSスタジオで収録した。

6月なのに、コートやマフラーを着込み、帽子と手袋を付けた服装でスタジオに現れた。

鞄の中には、タオルと大瓶のミネラルウォーター、ビタミンの錠剤入りの小瓶。

ピアノを演奏する前に洗面所に行き、両手をお湯に20分にわたって浸け、その手を何度もタオルで拭きしだく。

ピアノの前には、ボロボロの小さな椅子。

彼は演奏する際、彼の父親が作ってくれた小さな椅子にしか座らなかった。

だが、グールドがピアノの前に座り、両手を鍵盤に載せた瞬間、そこから生まれる音楽は、天上の楽園のような美しさを表現していた。

すべてが完璧で研ぎ澄まされていて、そこには一片の曇りもなかった。

グールドは、デビュー作「ゴルトベルク変奏曲」の録音において、旧来のバッハ演奏とは異なる「軽やかさ」や「躍動感」を、彼独特の音色と個性的な奏法により実現したのである。

バッハ「ゴルトベルク変奏曲」BWV988 1955年6月 モノーラル

グールドの以降のキャリアにおいて、常に大きな意味を持ち続けた傑作といわれ、当時のタイム誌には、「風のような速さの中に歓喜」が、「フレーズから迸る美しさの中に楽しみ」があり、グールドが愛好する「ミネラルウォーターのように新鮮」であると評された。本作は、グールドの若年にもかかわらず、完成された高い技術、躍動するリズム感、独特の抒情性を兼ね備えており、新録音にはない魅力もあることから、その価値は、いまだ高く評価されている。ただ、グールド本人は、晩年、この録音を「最も過大評価されたレコードの一つ」であると語り、その不満も後に再録音をする一つの動機となっていた。

グールドはまごうことなき天才であったが、変人としても知られた。

人気の絶頂期で聴衆に向けたコンサート演奏から引退し、以降はスタジオでのレコーディング活動にのみ専念するなど、変人ぶりを示すエピソードをあげればきりがない。

ちなみに、彼は演奏中にメロディーや主題の一部を歌う癖があり、一聴しただけでグールドの「鼻歌」が聞こえ、彼の演奏と分かることが多い。

本来、クラシック音楽とは「作曲者の個性」を表現することが基本であり、「演奏家の個性」は、作曲者への共感に基づき、その「作曲者の意図」を伝える為に発揮されるものである。

ところがグールドの場合、自分の個性が作曲者の個性を凌駕する。

そして、グールドの個性の方が「普遍的」であり「本物」なのだと思わせてしまう程の、圧倒的な才能を持ち合わせていた。

グールドは、1982年に50歳の若さでこの世を去ってしまったが、

彼の遺した演奏記録は、現在もクラシック音楽界に燦然と輝く金字塔である。

1977年にアメリカの NASAが打ち上げた惑星探査機ボイジャー1号&2号には、グールドが演奏したバッハの「平均律クラヴィーア曲集第2巻/前奏曲とフーガ第1番」のレコードが積み込まれた。

もし、異星人がこの探査機と遭遇した時、地球人からの挨拶として、グールドの演奏が選ばれたのだ。

最高にイカしたエピソードである。

明日は明日の風が吹く。

Comment

心臓を外から掴まれるくらい感動しました。彼の手のフォルムは、魂で演奏する人の形になっていると思います。

コメントありがとうございます。グレン・グールドほどの天才は、クラシック音楽史の中でもいないかもしれませんね。